티스토리 뷰

12월 중순을 바라보는 초겨울에 남파랑길 통영 구간 걷기를 시작한다. 조금 춥기는 하지만 따뜻한 남쪽나라의 걷기는 걸을만했다. 황리 사거리에서 시작하는 남파랑길 14코스는 77번 국도 안정로 도로를 따라 걷다가 공얄등산의 임도로 산을 넘어서 덕포리 해안으로 나아간다.

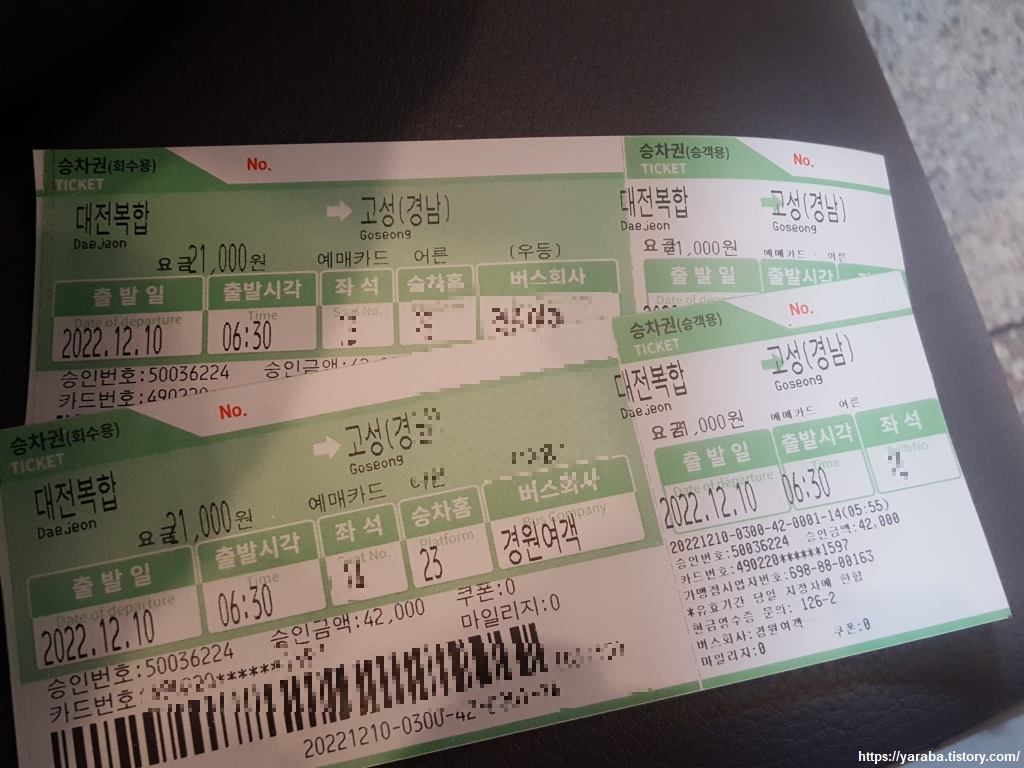

황리 사거리로 가는 방법은 지난번 여정처럼 통영 터미널에서 시내버스를 타고 오는 방법도 있었지만, 고성 터미널이 조금 더 가깝고 이른 시간에 고속버스가 출발하므로 첫날 일정을 일찍 시작할 수가 있었다. 원래 계획은 시내버스를 타는 것이었지만 터미널 앞에 줄 서 있는 택시를 보고는 서둘러 걷기 시작 장소로 이동했다.

황리 사거리에 있는 임외 마을 정류장에서 14코스를 시작한다. 통영 시내버스 정류장에는 측면에 지역 출신의 문학가를 소개하고 있는 것이 특색인데, 이 정류장에서는 시조 시인 초정 김상옥 선생을 걸어 놓았다. 1974년 제1회 노산 시조 문학상을 수상했다.

지그시 눈을 감고 입술을 축이시며

뚫린 구멍마다 임의 손이 움직일 때

그 소리 은하 흐르듯 서라벌에 퍼지다

끝없이 맑은 소리 천년을 머금은 채

따스히 서린 입김 상기도 남았거니

차라리 외로울망정 뜻을 달리 하리요.

김상옥의 옥저(옥피리)라는 시다. 부인이 돌아가시자 장례를 치른 다음 식음을 전폐하여 부인과 같은 길을 가셨다는 분이다.

77번 국도 안정로 도로를 따라 길을 이어간다.

중촌, 임외, 임내, 임중 마을의 이주민들이 세운 망향탑에서 이곳 사람들의 애환을 되짚어 본다. 거대한 산업 단지와 LNG 기지가 건설되면서 오랜 세월 살아왔던 삶의 터전을 떠나야 했던 이곳 사람들의 이야기가 담겨 있다. 길은 벽방 초등학교 앞을 지나 계속 이어진다.

한국 가스 공사의 LNG 기지를 지난다. 통영 외에도 평택, 인천, 삼척, 제주에 LNG 기지가 있다. 전 세계적으로 매장량이 풍부하다고 하지만 우리나라는 거의 전부를 수입해야 하는 입장이다. 난방비 급증에도 뾰족한 방법이 없다.

안정천을 지난 다음에는 도로변을 벗어나 임도로 진입해야 하므로 남파랑길 표식을 주의해서 찾아야 한다. 표식을 따라 우회전하여 임도로 진입한다.

이름도 특이한 공얄등산(244미터) 자락을 임도로 넘어가면 덕포리에 있는 적덕 삼거리(3.2Km)에 도착할 수 있다.

임도를 오르다 뒤돌아 보니 안정리 마을 풍경과 함께 뒤로 통영 기지의 거대한 LNG 저장 탱크들도 눈에 들어온다.

마을 갈림길에서는 참다래 농장이 넓게 자리하고 있었다. 양다래라고도 부르는 키위다. 토종 다래보다 크고 껍질에 털이 있지만 토종 다래는 껍질이 얇아서 껍질채 먹을 수 있다고 한다. 토종 다래나무를 키워 보고 싶은 생각이 굴뚝같다. 다래나무는 은행나무처럼 암수딴그루 나무라고 한다.

구불구불 이어지는 오르막 임도는 옷을 하나둘 벗겨내고 머리에는 땀이 흠뻑 고이게 한다. 안정리 마을 풍경과 가스 공사 LNG 탱크들의 모습도 점점 더 멀어진다.

정상부로 향하는 임도 옆으로 깎아낸 바위에 붙인 남파랑길 표식에 살짝 미소가 지어진다.

오르막 끝에서 잠시 배낭을 내려놓고 숨을 고른다. 그래도 이제부터는 내리막 길이다.

산을 넘어서니 바다를 향해 서있는 바위들이 일품이다. 공얄등산이라는 이름은 저 바위들의 모습에서 나온 것 아닌가 싶다. 공룡알처럼 보이기도 한다.

이제는 경사가 조금 급한 내리막길을 구불구불 내려간다.

내려가는 길에 만난 울창한 숲. 쭉쭉 뻗은 나무 숲은 보기만 해도 언제나 기분이 좋다.

12월 중순이지만 이곳은 가을색이 완연하다. 길 앞으로는 특이한 모양의 바위가 언뜻언뜻 보이고, 산 아래로는 덕포리 마을 풍경도 보이기 시작한다.

얼마나 내려갔을까? 산 아래로 남해 풍경이 들어오기 시작한다. 덕포리 앞바다의 큰 섬이 덕포리에 속해 있는 입도라는 섬이고 좌측으로는 작은 무인도 두어 개가 바다에 떠있다.

산 아래로 내려오니 산 위에서 보았던 특이한 바위들의 정체가 선명해진다. 구멍이 숭숭 뚫린 것이 만화에 나올법한 괴물 캐릭터처럼 보이기도 한다. 공얄등산이라는 특이한 산이름은 아무래도 저 바위들 때문이 아닌가 싶다.

길은 큰길을 가로질러 해안으로 나아간다. 덕포리 일대에는 덕포 산업단지가 조성되고 있었다.

해안에서 바라보니 공얄등산의 바위 절벽들이 더욱 선명하게 눈길을 사로잡는다.

헉헉거리며 숲 속을 걷다가 잔잔한 덕포리 앞바다를 만나니 마음 또한 평온해진다. 덕포리 앞바다의 입도는 갓섬이라고도 불리고 10여 명의 주민들이 거주하고 있다고 한다.

덕포리 포구에서 산 쪽을 보니 산허리가 잘린 모습이 썩 좋아 보이지는 않는다. 도로 공사 때문인지, 공단 조성 때문인지는 모르겠다.

눈부신 아침 바다를 벗 삼아 덕포로 해안 도로를 따라 남쪽으로 남쪽으로 내려간다.

바람이 불어 모자를 붙잡아야 하고 물결이 있지만, 그래도 남해 바다는 찰랑찰랑하는 수준이다. 이 정도 바람이면 동해 바다에서는 철썩이는 하얀 파도를 볼 텐데 이곳은 그저 찰랑찰랑이다.

32미터의 작은 해룡산을 품고 있는 구집 마을을 지난다. 이곳은 만 안쪽이라 더 잔잔하다. 구집 마을이라는 이름은 아홉 개의 산등성이, 아홉 개의 골짜기가 있는 산 아래에 위치한 마을이라고 붙었다고 한다.

'여행 > 남파랑길' 카테고리의 다른 글

| 남파랑길 35~41코스 걷기 계획 세우기 (0) | 2023.01.28 |

|---|---|

| 남파랑길 14코스 - 구집 마을에서 충무 도서관 (0) | 2023.01.27 |

| 남파랑길 13코스 - 당동 해안 산책길에서 황리 사거리 (0) | 2023.01.25 |

| 남파랑길 13코스 - 정북 마을에서 당동 해안 산책길 (0) | 2023.01.25 |

| 남파랑길 13코스 - 배둔 터미널에서 외곡리 입구 (0) | 2023.01.25 |